「きいちのぬりえ」本 多少在庫ございます。

ぬりえ美術館のWebショップ「ぬりえのお店やさん」で、大変にご好評頂いていた「きいちのぬりえ」(小学館刊)ですが、美術館の閉館にあたり在庫を整理したところ、多少の在庫がございますので、ご希望の方はメール(info@nurie.jp)にて直接お申し込みください。 代金・送料のお支払いにつきましては、メールにてお知らせしいたします。

※本の送料は6冊までは1パックでお送りしますので、200円となります。

それ以上の冊数の場合はご相談させて頂きます。

Posted: Ziromin : 23年09月15日 | | コメント (0)

Webショップ「ぬりえのお店やさん」は本日閉店致しました。

美術館開設時から多くの皆様にご利用頂いていた「ぬりえのお店やさん」は、商品の在庫がなくなりましたので、本日閉店させていただきました。

長らくのご愛顧、ありがとうございました。

Posted: Ziromin : 22年10月04日 | | コメント (0)

10月の美術館ニュース(2)

ぬりえのあれ、これ NO.10

2022年は、ぬりえの出版物の中からぬりえに関する「あれ、これ」をご紹介いたします。

きいち自身の中にある気持ちについても、『夢をつむぐ』の中で、次のように語っている。

(―・・の部分は尾崎秀樹氏)

―・・絵を描いていらっしゃって、子どもと一緒に遊ぶような感じもあったんじゃないですか。

蔦谷・・そうですね。自分が子どもの中に入るような感じなんです。私は大人だから子どもに描いてやるんじゃなくて、自分が楽しみながら子どもの時と同じような気持ちで描いていたんです。だから余裕があって描くんじゃなく、子どもの時代に描きたいと思って絵とか憧れた夢、そういったものをありったけ描いちゃう。

―・・ぬりえの世界ではきいちの名前が定着してだんですね。大きな目で見てますと、大正期からの抒情画を童心の世界で、花開かせた感じがするんです。子どもの心を失わないでいるということがよく現れています。

蔦谷・・そうですか。私がいちばん最初に考えた目標というか夢が荘でしたから、少しでも形となれば嬉しいですね。

Posted: Nurie : 22年10月02日 | | コメント (0)

10月の美術館ニュース(1)

10月30日の閉館まで残り僅かとなりました。20年の長きにわたり、きいちのぬりえを愛してくださった皆様方に心より感謝申し上げます。最後のひと時をごゆっくりお楽しみください。

ぬりえのこころ -今月の一枚-

館内に入ってスグ目に留まるぬりえは、その時々の季節のものやテーマを設けて月毎に展示しています。このコーナーでは、月替わりのエントランスのぬりえから1枚を選んでご紹介します。

タイトル:シンデレラひめ くつをわすれたシンデレラ

作 者:きいち

年 代:昭和20年代

10月のエントランは「お姫様を夢みる」をテーマにしたぬりえを展示しています。

子どもの頃に女の子が夢見たのは、お姫さまの姿であったことでしょう。絵本や映画、テレビなどで紹介されたお姫さまの姿にうっとりとして、自分がお姫さまになったことを想像しました。

空想の世界ではまず素敵なドレスや豪華な着物を着たお姫さまになり、帽子、手袋、扇子、首飾り、イヤリング、指輪など好きなように身に着けてみたものです。

Posted: Nurie : 22年10月02日 | | コメント (0)

9月の美術館ニュース(2)

ぬりえのあれ、これ NO.9

2022年は、ぬりえの出版物の中からぬりえに関する「あれ、これ」をご紹介いたします。

「きいちの魅力」をきいち自身が語っている言葉を、『夢をつむぐ』の尾崎秀樹氏によるインタビューの中から見てみたい。(―の部分が尾崎氏)

―・・「きいちのぬりえ」は本当に長い間続きましたね。けっこう男の子もやっていた。こういった無国籍な女性に対する憧れが子どもの心にあったってことだとおもいますよ。

蔦谷・・私の描いた女の子は、よく色香があるっていわれるんです。

―・・フランス人形の与えるイメージに近いですね。蔦谷さんの描かれる女の子は、なんとなく下ぶくれの、目がパッチリしていて口元が愛らしく、それで三等身か四等身ぐらい、

足が割合に太めという一つの型がありますが、最初からこうしたイメージがあったのですか。

蔦谷・・そうですね。子どもを描き始めたときになぜか最初からそうでした。やっぱり子どもらしさってことを考えたんでしょうね。子どもはだいだい三等身、四等身だし、足が太いのは顔とのバランスをとるために結局太くなったんです。そんで可愛いっていわれるから、それじゃこれでいこうなんて。(笑)

フランス人形からはずいぶん影響を受けたと思いますよ。いちばん最初に描く時に、こういう形でいこうかなと思いましたから。

―・・髪をカールさせるのもそこからですか。

Posted: Nurie : 22年09月03日 | | コメント (0)

9月の美術館ニュース(1)

10月30日の閉館まで残り2か月となりました。暑い中を来館してくださるお客様に感謝申し上げます。きいちのぬりえを目に焼き付けて頂けたら嬉しいです。

ぬりえのこころ -今月の一枚-

館内に入ってスグ目に留まるぬりえは、その時々の季節のものやテーマを設けて月毎に展示しています。このコーナーでは、月替わりのエントランスのぬりえから1枚を選んでご紹介します。

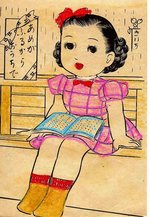

タイトル:はなみたいにかわいいこ

作 者:きいち

年 代:昭和30年代

9月のエントランは「ドレスが大好き」をテーマにしたぬりえを展示しています。

ぬりえ美術館の中できいちのぬりえ本を販売しています。その中で年配の方に人気のテーマは「お手伝い編」です。昭和の子どもたちのお手伝いする姿が懐かしさを呼ぶようです

そして子どもたちに大人気のテーマと言えば、「ドレス編」です。ドレスを着た女の子たちは、まるでお姫様のように見えることと、素敵な足元までの長いドレスは女の子たちをワクワクさせる憧れのファッションだからです。

Posted: Nurie : 22年09月03日 | | コメント (0)

美術館20周年記念誌制作アンケート【受付終了】

20周年記念誌制作アンケートを募集しておりましたが、本日で終了いたしました。

たくさんの、貴重なご意見ありがとうございました。

アンケート結果については、後日あらためて発表させていただきます。

Posted: Ziromin : 22年08月31日 | | コメント (0)

8月の美術館ニュース(2)

ぬりえのあれ、これ NO.8

2022年は、ぬりえの出版物の仲からぬりえに関する「あれ、これ」をご紹介いたします。

きいちのぬりえに誕生の経緯を「夢をつむぐ」(1986年 光村図書)の中で、尾崎秀樹氏のインタビューで次のように語っている。

《子どものための抒情画を描きたかったんです。華宵の描いた少女の抒情画に以前から興味をもっていましたから、こういうものの年齢を下げて子ども向きにし、それをお伽絵とでも題してやってみたかったんですよ。》

《昭和二十二年の一月からお伽の国のお姫さまや子どもたちの遊びに世界を描いて、『キイチ』の名前で自費で出しました。それをある問屋さんに納めたら、その店の川村さんという方が「私は前に勉強堂のぬりえを取り扱っていた」っていうんですよ。そこで「私がそのフジヲで、今度新しく自分で始めましたらよろしく」と話したところ、川村さんは「そういうことなら私もやってみたいから、ぜひ一緒にやりましょう」といってくれました。

絵描きの私には絵を描くことはできても、それを売り出すことはできない。自分一人でするには自ずと限度があるので、喜んでその申し出を受けました。そこへ勉強堂さんとは奥さん同士が姉妹だった石川さんという、絵葉書メーカーをやっていた方も加わり、三人で共同してやることになったんです。やっぱりお伽絵では売れないからぬりえでいこうって、それが『きいち』の初めです。昭和二十二年の夏ぐらいでしょう。

Posted: Nurie : 22年08月12日 | | コメント (0)

8月の美術館ニュース(1)

夏の暑さの上昇に加え、コロナ感染者数も上がっていますので、マスク、手洗いをして気を付けていきましょう。十分な睡眠と水分をとることも忘れずに!!

ぬりえのこころ -今月の一枚-

館内に入ってスグ目に留まるぬりえは、その時々の季節のものやテーマを設けて月毎に展示しています。このコーナーでは、月替わりのエントランスのぬりえから1枚を選んでご紹介します。

8月のエントランは「水遊びはたのしいな」をテーマにしたぬりえを展示しています。

この夏の暑さを凌ぐには、朝、夕の水撒き、水遣りが一番ではないでしょうか。気分的にも暑さがひいていくような気がします。

今朝の新聞に、水撒きをしている写真と記事が掲載されていました。そこには水を屋根の上にもかけると良い、ということが書かれていました。

屋根の上にまで水をかけたことはありませんが、屋根の上が暑い、温度が高いことは感じていました。今度屋根の上にも水撒きしたいものです。

水撒きをすることが子どもの頃から好きでした。夏の夕方、ホースを持って庭の植木に水遣りをするのですが、途中空に向けて水を撒いていると、虹を作ることができるのです。それが綺麗なので、水遣りをするのが好きだったのかもしれません。

Posted: Nurie : 22年08月12日 | | コメント (0)

令和4年秋の企画展を開催しております。

令和4年秋の企画展

「ありがとう きいち 秋」~きいちのぬりえ 永遠なれ~」

期間:2022年8月6日(土)~ 10月30日(日)

秋の企画展では、喜一の晩年の童女画の絹本を壁面に展示しています。

ぬりえは、1.秋の風景 2.花嫁さん 3.昭和10年代のフジヲのぬりえ

4.昭和20年代の4つのテーマのぬりえを展示しています。

8月3日に20周年を迎えました。20周年をもって、10月30日(日)に閉館をいたしますので、是非ご来場頂きますよう宜しくお願いいたします。

Posted: Nurie : 22年08月10日 | | コメント (0)

ぬりえ美術館便り 8月~10月合併号

2022年8月3日で、ぬりえ美術館は開館20周年を迎えました。これも偏に皆様方のご支援の賜物と心より御礼申し上げます。

ぬりえ美術館20年の歩み

1.2002年8月3日開館

日本でも世界でも初めてのぬりえ専門の美術館として、町屋に開館。館長はきいちの姪で、ぬりえ美術館は館長である金子のプライベート美術館でございます。

開館当初は様々なぬりえ作家の作品を展示しておりましたが、ぬりえ=きいちという声が多く、自然ときいちのぬりえを展示する美術館になりました。

2.ぬりえに関する研究書の出版

ぬりえの美術館を開館したなら、ぬりえについて研究をしていかなければならない、という思いで、ぬりえに関する研究書を共著にて4冊出版いたしました。

2005年「ぬりえ文化」、2006年「ぬりえの心理」、2007年「ぬりえを旅する」、2010年

「ぬりえの不思議」です。

ぬりえの歴史や海外の幼稚園でぬりえがどのように扱われているのか等を書いております。大学生などがぬりえを研究する際には、「ぬりえ文化」を参考にされている、と取材にいらした新聞記者さん伝えに伺い、お役に立っていると嬉しく思いました。

3.海外でのぬりえの展覧会開催

2002年ころは日本のアニメや漫画が海外で大人気となっていました。「ぬりえ」も日本の文化のひとつではないか、と思っていましたので、是非海外で展覧会を開催したいと思いました。

2006年アメリカ・ニューヨーク、2007年ドイツ・カールスルーエ、2008年フランス・

パリ、2009年アメリカ・ニューヨーク、2010年フランス・パリと5年間展覧会開催をいたしました。

Posted: Nurie : 22年08月10日 | | コメント (0)

7月の美術館ニュース(2)

ぬりえぬりえのあれ、これ No.7

2022年は、ぬりえの出版物の中からぬりえに関する「あれ、これ」をご紹介いたします。

きいちはフジヲだった

昭和15年(1940年)、26際のときに、ぬりえとの出会いが突然の如く現れた。

川端画学校時代の友人が、訪ねてきて、ぬりえの仕事をもってきてくれたのである。

・・・

当時、ぬりえへの印象は、夜店でみた裸電球の下で照らされている白い紙のイメージで、何となく乗り気でなく「自分の絵がそんなぬりえ程度と見くびられた」のかと思ったが、浅草田原町のぬりえ屋の注文で描いてみると意外に楽しい、ということが分かり、加えてぬりえ屋の社長が気に入ってくれたので、描く気になったのである。

当時から歌舞伎は好きで、姉や妹とよく観劇に行ったもので、その経験から歌舞伎をテーマにぬりえを描いてみたが、これが評判よく、多分華やかな感じと歌舞伎の役者絵のように精巧に描いているのが受け入れられたと思うが、そのまま専属の絵描きのようになってしまい、

フジヲという名前でデビューしたのであった。

Posted: Nurie : 22年07月18日 | | コメント (0)

7月の美術館ニュース(1)

マスク生活の影響で、ファンデーションや口紅が使われなくなり、代わりに目と眉の化粧品が注目されているそうです。眉の新商品とはどのようなものか、見てみたいですね。

ぬりえのこころ -今月の一枚-

館内に入ってスグ目に留まるぬりえは、その時々の季節のものやテーマを設けて月毎に展示しています。このコーナーでは、月替わりのエントランスのぬりえから1枚を選んでご紹介します。

タイトル:つめたいジュースよ

作 者:きいち

年 代:昭和30年代

7月のエントランスは、「お洒落は素敵」をテーマにぬりえを展示しています。

素敵な帽子を被って、美味しそうにニュースを飲む女の子。

この帽子は、クロッシェと呼ばれ、釣鐘に形が似ているところからつけられた名前だそうです。この形の帽子が似合う人は、なかなかいないのでは、と思いますが、1920年代頃のファッションに見られるお洒落な女性たちはこのクロッシェという帽子を被っている人が多いようです。「グレートギャッツビー」の映画を見ていただけると良い、と思います。

今回の7月のエントランスに展示しているぬりえ9枚の中に4枚も帽子を被ったものがあります。それもカジュアルな帽子は1枚で、あとの3枚はとてもオシャレな帽子姿の女の子が描かれています。

Posted: Nurie : 22年07月18日 | | コメント (0)

6月の美術館ニュース(2)

ぬりえのあれ、これ No.6

2022年は、ぬりえの出版物の中からぬりえに関する「あれ、これ」をご紹介いたします。

ぬりえで育った人

《色えんぴつの夢 竹宮恵子

駄菓子屋、という言い方は、今でも通用するのであろうか。・・・・

五円、十円と硬貨をにぎりしめて、私は友人の小さな店に走った。妹とともに”ぬりえ”を買うために。うす茶色の粗末なひと束の紙の中に、幾人かの少女達がほほえんでいた。

はっきりとは覚えていないが、それらが”きいち”のぬりえであった気がする。”お出かけ着”や”ゆかた姿”の彼女たちをいかに華麗に色どるか、妹と競争で配色に苦心したものである。

・・・・クレヨンで色をぬることを、私はいつのまにか卒業していた。限られた種類の色えんぴつで、紙の上の少女達に、変化にとんだドレスを着せねばならない。二つの色を重ねる、外側を濃く内側を薄くぼかして、立体感をつける、ほほの赤味のじょうずなぬり方等など、ちいさいな発見を重ねつつ、自慢の迷作を次々と完成させていった。

私は、次第に可愛らしくポーズをとる少女達に、あきたらなくなった。色をぬるだけでなく、ぬり絵そのものを、自分で描くことを覚えたのだ。私の少女達(あるいは少年達)は、

ひとつのポーズにとどまらず、歩き、泣き、笑い、さまざまなセリフまで、しゃべり始めた。平面空間を自在に動かす楽しみは、すでに漫画以外の、なにものでもなかった。

Posted: Nurie : 22年06月08日 | | コメント (0)

6月の美術館ニュース(1)

6月は梅雨の時期で、湿気も多くなり体のほうにも悪い影響を与えがちです。しっかり食べて、十分な睡眠と水分もとり、湿気にも負けないように過ごしたいものですね。

ぬりえのこころ -今月の一枚-

館内に入ってスグ目に留まるぬりえは、その時々の季節のものやテーマを設けて月毎に展示しています。このコーナーでは、月替わりのエントランスのぬりえから1枚を選んでご紹介します。

タイトル:あめがふるからおうちで

作 者:きいち

年 代:昭和30年代

6月のエントランスは、「雨でも楽しく」をテーマにぬりえを展示しています。

梅雨の時期がやってくると、しとしとと雨が降って外に出たいけれど、外で遊ぶことができなくなり、仕方なく家の中で過ごすことになります。

ぬりえの中の女の子は本を読んでいますが、女の子なら“ぬりえ”をした、という方が多いのではないでしょうか。

まず1番にぬりえ、2番はお人形遊び、3番にはおはじき、あやとり、お手玉等があげられるでしょう。

ぬりえは北海道で一番売れた、ときいちから聞いています。東北から北海道の雪の多い地区では、雪の時間が長いので、家の中でできるぬりえが一番人気となっていたのだと思います。雪でなく雨でもやはり家の中の遊びでは、ぬりえが夢中になる遊びだったことでしょう。

Posted: Nurie : 22年06月08日 | | コメント (0)

ぬりえ美術館 20周年記念誌制作のアンケート

ぬりえ美術館は2022年8月で開館20周年を迎えます。

20周年をもって、今年10月末で閉館いたします。

皆様には、この20周年記念誌制作アンケートにご協力をいただけましたら幸いでございます。よろしくお願いいたします。

※1922年8月31日でアンケートの受付は【終了しました】。

Posted: Ziromin : 22年05月15日 | | コメント (0)

5月の美術館ニュース(2)

ぬりえのあれ、これ No.5

2022年は、ぬりえの出版物の中からぬりえに関する「あれ、これ」をご紹介いたします。

ぬりえで育った人

《ぬりえの誘惑 田辺聖子》

子どものころのぬりえには、ベティさんやミッキーマウスがあった。

それからおたばこ盆に髪を結った女の子など。戦前のせいか西洋人はなく、日本髪の女の子が多かった。昭和のはじめから十五、六年まで、つまり、昭和三年うまれの私が女学校へはいるまで、小学生のあいだじゅう、ぬりえに親しんできた。

教育ママの母は、ぬりえなど幼稚で、ちっとも絵の勉強にならないというのだ。

しかし私は、白地の絵をみると、色がぬりたくてむずむずするのだった。きれいな日本髪の少女や、たもとの長い着物を着た少女をみると、どんな色の髪飾りにしようか、どんな色の着物にしようかと、ぬりえを抱えて帰る道すがら、うれしさで気持ちがわくわくするのであった。

小さいうちはクレヨンであったが、小学校高学年になると色鉛筆を使い出した。こまかい部分までぬれるからであった。だんだん技術も高尚になってきて、着物の柄など、肩から裾にかけてぼかしを用いて、色を変えたりする。

途中省略

Posted: Nurie : 22年05月03日 | | コメント (0)

5月の美術館ニュース(1)

ゴールデンウィークで、三年ぶりに行楽地が賑わっているようです。私達日本人はマスクに慣れているとはいえ、早くマスク無しの生活に戻りたいものです。皐月の爽やかな季節を充分にお楽しみください。

ぬりえのこころ -今月の一枚-

館内に入ってスグ目に留まるぬりえは、その時々の季節のものやテーマを設けて月毎に展示しています。このコーナーでは、月替わりのエントランスのぬりえから1枚を選んでご紹介します。

タイトル:おねえさんのこんれい

作 者:きいち

年 代:昭和20年代

5月のエントランスは、「パーマとリボンは可愛い印」をテーマに展示しています。

昭和20~30年代には、子どもがパーマネントをかけるということは、殆どされていませんでした。それでも子どもたちは可愛らしくするために、二股になったコテを火にかけて熱くして、髪にはさんでクルクルと巻いて、髪にウェーブを付けたりしていました。

今考えると、耳の部分が熱くなって、「動いては、ダメ!」と言われ、少し怖かったことを思い出します。

Posted: Nurie : 22年05月03日 | | コメント (0)

4月の美術館ニュース(2)

ぬりえあれ、これ No.4

2022年は、ぬりえの出版物の中からぬりえに関する「あれ、これ」をご紹介いたします。

図画の用具についても検討し、ぬりえの流行を探ってみたい。

大正六年(1917)頃からクレヨンが輸入され始め、更に大正十年(1921)に国産クレヨンが登場し、たちまち流行した。自由画とクレヨンがセットになった形でさらに広まることになった。

用具がないとぬりえも自由にはできない。ぬりえをするのは子どもであるから、自由にぬりやすいクレヨンがぬりえの流行に一役かったことが容易に理解できる。

その後、明治後期いなってはがきの絵に色を塗って送ると、賞金や賞品がもらえることが流行し、ぬりえの普及に貢献し、大正時代にはぬりえ帳が現れた。

Posted: Nurie : 22年04月02日 | | コメント (0)

4月の美術館ニュース(1)

世の中は桜色に美しくそまっているのに、コロナやウクライナなど世界的に大変な事が起きていて、苦しく悲しい気持ちになります。ウクライナの人々にエールを届けましょう。

ぬりえのこころ -今月の一枚-

館内に入ってスグ目に留まるぬりえは、その時々の季節のものやテーマを設けて月毎に展示しています。このコーナーでは、月替わりのエントランスのぬりえから1枚を選んでご紹介します。

タイトル:おちゃをおきゃくさまに

タイトル:おちゃをおきゃくさまに

作 者:きいち

年 代:昭和20年代

4月のエントランスは、「着物でお洒落」を展示しています。

3月の中頃、着物に袴の大学生を何人か街で見かけました。着物と袴の色合いとか、着物の柄など色合いも華やかで、綺麗ですね、と声を掛けたくなりました。

最近では普段に着物を着る機会がなくなり、卒業式や成人式、結婚式などに見られるくらいになってしまいました。

昭和20~30年代には、きいちのぬりえに描かれたように子どもたちも着物を着ることが多かったようです。

お母さんやお婆さんが着物を縫うことができる人も多く、縫ってあげることもできたからでしょう。

Posted: Nurie : 22年04月02日 | | コメント (0)

カテゴリー

- お知らせ[66]

- ぬりえギャラリー[637]

- ぬりえサロンギャラリー[114]

- アルバイト募集[1]

- トピックス[192]

- 大人のぬりえサロン[45]

- 寄贈・寄託[22]

- 来館者の声[20]

- 海外ぬりえ研究室[20]

- 私の好きなきいち[6]

- 美術館だより[82]

- 美術館ニュース[222]

- 館長室から[3]

最近のエントリー

- 「きいちのぬりえ」本 多少在庫ございます。

- Webショップ「ぬりえのお店やさん」は本日閉店致しました。

- 10月の美術館ニュース(2)

- 10月の美術館ニュース(1)

- 9月の美術館ニュース(2)

- 9月の美術館ニュース(1)

- 美術館20周年記念誌制作アンケート【受付終了】

- 8月の美術館ニュース(2)

- 8月の美術館ニュース(1)

- 令和4年秋の企画展を開催しております。